24 января в Центре современной культуры философ, главный редактор издательства Ad Marginem Александр Иванов прочел лекцию на тему «Конец эпохи Просвещения, или куда подевались интеллектуалы». В ходе беседы лектор обозначил главные этапы формирования понятия «просвещение» и роль «интеллектуалов» в нем. Основные тезисы лекции приводим в нашем материале.

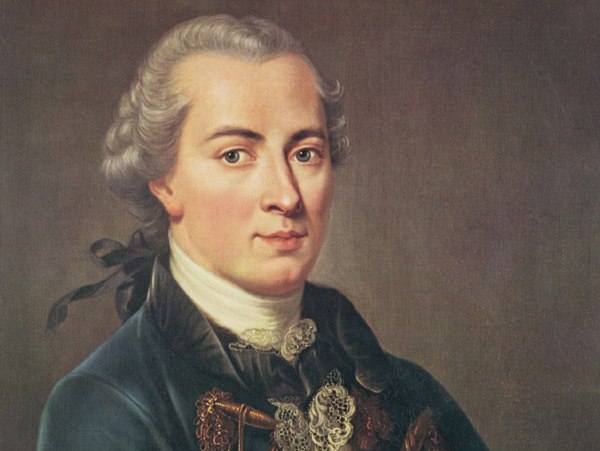

Классическая модель просвещения образца 18 века основана на «Метафизике» Аристотеля. Первая фраза этого труда: «Все люди от природы стремятся к знаниям». Для европейской культуры именно это стремление было сущностным свойством человеческого рода. Иммануил Кант в 1784 году дает определение понятию просвещения: «Просвещение - выход человечества из состояния несовершеннолетия». Несовершеннолетие разума по Канту - неспособность человека решиться пользоваться своим собственным разумом. Для преодоления этого состояния существуют две модели использования собственного разума: частное и публичное. Частное использование по Канту происходит в составе какого-то целого, когда образ целого не доступен разумному субъекту, так как он лишь его часть. Публично мы используем свой разум, когда мы говорим не от лица своих единичных желаний и стремлений, а как родовые существа, по определению Аристотеля. Говоря о необходимости решиться использовать разум, Кант имеет в виду использование ее публичным способом. Именно это дает начало просвещению.

Основной пафос классического просвещения - в идее свободы. Только разум, основывающийся на самом себе, исходящий из собственных предпосылок, способен быть свободным. «Критика» у Канта - это очерчивание территории, внутри которой мы свободны и способны жить по собственному закону. Интеллектуал в этом смысле - это тот, кто мыслит, исходя из свободного разума.

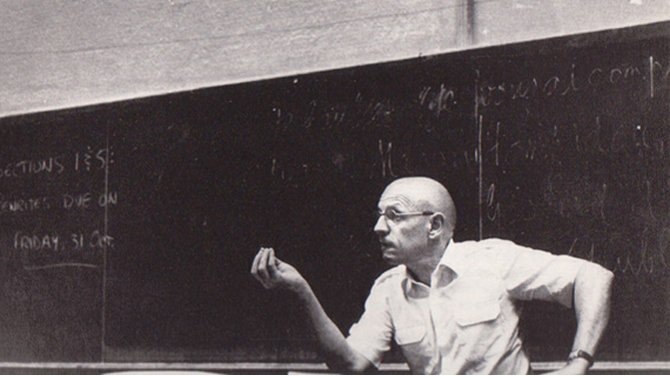

Мишель Фуко в 1984 году возвращается к понятию просвещения, переосмыслив кантовские тезисы. Во-первых, Фуко указывает на невозможность в изменившемся мире мыслить «публично», универсально. На смену универсальному интеллектуалу приходит специалист. Во-вторых, для Фуко «критика» не обозначение границ, а описание единичных событий, позволяющих преодолеть эти границы, двигаться не в сторону универсальной рациональности, а во множество рациональностей. Свобода по Фуко - не существительное, а глагол: каждое новое знание позволяет преодолеть границы, заблуждения, и в этом смысле становиться свободнее. В состоянии этого освобождения мы находимся всегда.

Мишель Фуко обозначил 2 стратегии интеллектуального движения, которые должен совершать интеллектуал. Археологическая стратегия, то есть анализ конкретного исторического явления в заданном контексте. Тут есть отход от кантовской идеи универсальной истины, так как истина тоже исторична и специальна. И генеалогическая стратегия - поиск в настоящем следов, тенденций, возможностей, которые позволяют нам быть другими по отношению к тому что сейчас в тренде. Настоящее видим не только через то, что явлено, но и через скрытое, подавленное и нереализованное. В срезе этих двух методов Фуко характеризует постпросвещение. Ему присущи 2 признака: отход от универсальности и поиск возможностей преодоления границ рациональности как цель интеллектуала.

Люк Болтански и Эв Кьяпелло в работе «Новый дух капитализма» говорят о похожем пути развития человеческого капиталистического общества:

Первый этап: капитализм, в центре которого фигура буржуа. Проведя параллели с Кантом, можно сказать, что именно буржуа воплощает собой фигуру кантовского универсального субъекта, так как смысл буржуа заключается в культе труда, бережливости, накопления

Второй этап: в центре фигура управленцев, цель которых организация труда. Главные моральные добродетели этой фигуры - компетентность, профессиональность в определенной сфере.

Главная фигура третьего этапа, в котором мы сейчас находимся - неоменеджер, связанный с глобальным финансовым и информационным капиталом. Идеал поведения неоменеджмента сходен с моделью существования денег, то есть это большая скорость обращения при отсутствии границ».

Книги, упомянутые Александром Ивановым в ходе лекции:

Алексей Юрчак «Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение».

Люк Болтански, Эв Кьяпелло «Новый дух капитализма».

Гай Стэндинг «Прекариат. Новый опасный класс».

Алмаз Загрутдинов

Комментарии (0)