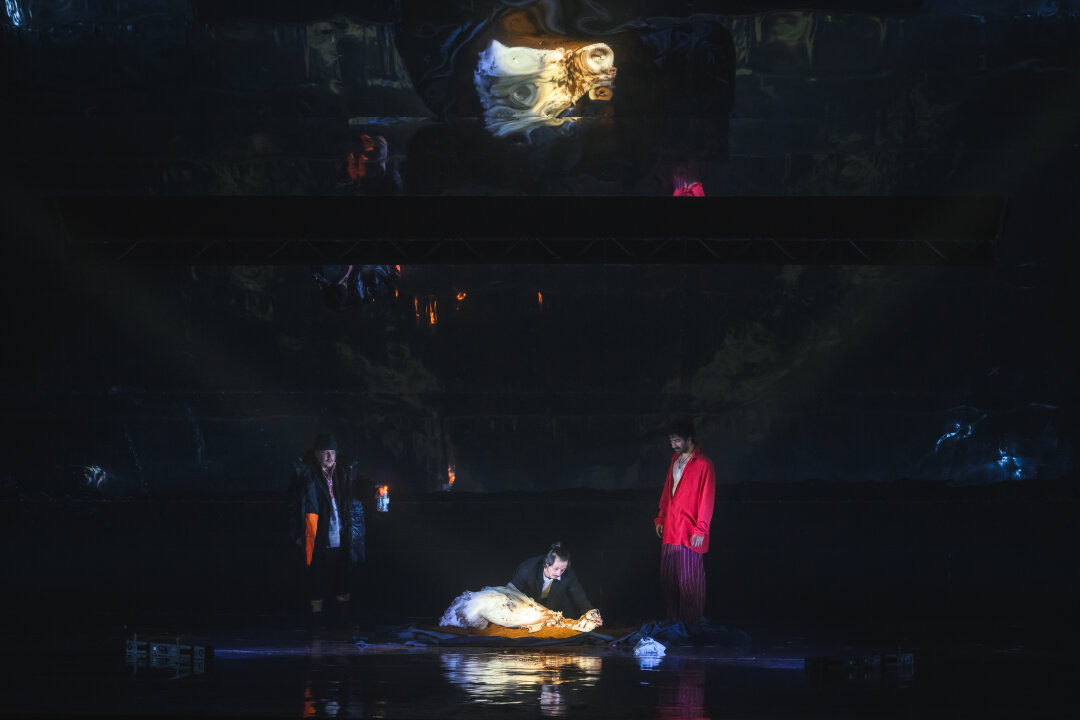

На большой сцене ТТ под закрытие сезона случилась премьера — спектакль «Идиот» (18+) в режиссуре талантливого Марка Букина. Он уже известен пермской публике тем, что предпочитает авторски работать с литературной основой, создавая собственные пьесы. Редакция «Прм.Собака.ru» узнала у режиссера, почему судьбе Настасьи Филипповны в спектакле уделено особое место и причем здесь детские травмы, зачем Марк Букин выбирает для своих постановок, классику, особенно русскую, и в чем находит вдохновение.

Вы несколько лет работали артистом театра, а после стали режиссером. Что вам дал этот опыт и почему вообще решили сменить амплуа?

На актерское я пошел скорее по незнанию — тогда особо не понимал, что на самом деле стоит за профессией режиссера. Буквально на втором курсе, понял, что хочу стать режиссером. Но у меня не нашлось ни возможности, ни уверенности, чтобы уехать учиться в другое место, а кафедры режиссуры в Дальневосточной государственной академии искусств в то время не было. Я остался на актерском факультете, и будучи студентом, стал ставить спектакли.

После окончания академии выпустил как режиссер на большой сцене в Театре Молодежи свой первый спектакль — это был «Пушкин. Размышления» по циклу «Маленькие трагедии» (16+). Он стал определяющим и важным в биографии, потому что в нем заложены все структуры, формы, эстетика театра, которым я занимаюсь. Этот стиль со временем развивается и дополняется. Когда я работал актером уже в Перми, постоянно твердил Борису Леонидовичу Мильграму, что хочу стать режиссером. Показал ему две работы, и тот позвал меня учиться к себе — он как раз набирал свой новый и первый курс магистратуры «Режиссура драмы».

Получается, у вас схож стиль работы?

Я бы сказал, что схожи взгляды на театр и его природу. Я многому научился у Бориса Леонидовича. До него работал режиссером скорее по наитию, на уровне интуиции и по насмотренности, а Мильграм дал мне именно ремесло в самом хорошем смысле этого слова.

Что это были за спектакли и эскизы?

У Бориса Леонидовича я выпустил спектакль «Чайка. Эксперимент» (16+). Мне кажется, это была важная работа на «Сцене-Молот» и для меня, и для самого театра. Вся актерская команда на тот момент хотела прорваться и заявить о себе. Еще был, наверное, мой самый экспериментальный спектакль — «Пир во время чумы» (16+) в полной темноте. После этих постановок и цикла «Маленькие трагедии» я как-то быстро «перешел» к большим формам: случился «Раскольников» (18+), который стал определяющим спектаклем и открыл для меня пространство большой сцены. Именно с него начался мой настоящий вход в профессию режиссера.

Вы часто обращаетесь к русской классике, где темы сами по себе сложные для понимания и, наверное, для постановки. Какие-то инсайты появляются во время работы с такими текстами?

Да, они действительно сложные, но я нахожу в них себя. Когда я замечаю личностное соединение с текстом, начинаю с ним работать. Появляется некое высказывание, о котором нужно заявить. И, если я не достану его из себя, меня это просто будет мучить, сжигать изнутри потому, возможно, театр и дарован как территория для высказывания.

Что с «Идиотом» больше всего «болело»? Я так понимаю, вас тронула судьба Настасьи Филипповны?

Скорее, не судьба — тема Настасьи Филипповны. Я не пытаюсь раздавать моральные рецепты. Для меня театр — не про навязывание каких-то догм и правил, все-таки это место, где ты исследуешь территорию определенных вопросов и тем. И в произведении я нахожу болезненную для себя тему — тему детской травмы: что это такое, как с ней быть, что она делает с тобой и с окружающими, можно ли ее пережить. Детская травма проявляется по-разному: кого-то может сделать героем, а кого-то — злодеем. Травма и переживания Настасьи Филипповны – это масштаб апокалиптичный.

Ваша Настасья Филипповна — злодей? Я ее увидела больше в темном цвете.

Ей очень больно, она живет в состоянии собственной катастрофы, но говорить однозначно о том, что она — зло, а Мышкин, например, олицетворение добра, я не хочу. Это ставит рамки. В этих героях все размыто: они многообразные, сложносочиненные, у них есть второе и даже третье дно. То, что Настасья Филипповна долго находится во тьме — да, но она не воплощение зла. Она бесконечно злится и страдает, она возвела эти чувства в культ величия и научилась получать от него неимоверное удовольствие. И да, конечно, она будет бесконечно мстить за ту боль, которую ей причинили.

Мы ведь не белые и пушистые, но при этом сколько в нас на самом деле любви, добра, милости сердца. Но нам проще быть злыми, эгоистичными, агрессивными. Это же страшная работа — любить другого человека, уважать его свободу и ценности. Мне кажется, что русская классика посвящена человеку, помещенному в сложную ситуацию, из которой нет простого выхода. Поэтому всегда интересно исследовать эту тему, проходить вместе с героями этот путь, создавая свою реальность. Меня спасают те спектакли, которые я ставлю. Они сильно влияют и на актеров, которые будто становятся красивее внутри. Каждый узнает что-то новое про себя, и это буквально влияет на его жизнь.

А у актеров случились открытия после постановки «Идиота»?

Не после, а вовремя. Мы вместе создавали этот спектакль, мы — соавторы! Эти герои и есть они — Марат Мударисов, Настя Демьянец, Степан Сопко и Аня Огорельцева. Я работаю только с личностью. Считаю, что талантливый человек — это в первую очередь мощная, интересная, многогранная личность. Я предлагаю территорию и тему для исследования, а дальше мы вместе сочиняем спектакль. И это напрямую связано с моей философией: человек — не средство для другого человека. Не умею работать по-другому, не хочу и не буду.

Сейчас тема травм, в особенности из детства, популярна среди людей 20-40 лет. Спектакль «Идиот» зрел несколько лет. Тема травмы изначально была заложена в идее спектакля или она трансформировалась и совпала с реалиями?

И да, и нет. Когда занимаешься режиссурой, погружаешься в психологию и поведение других людей. В последние 10-15 лет я наблюдаю, что взрослый человек — набор детских травм и комплексов, которые сформировали его и сделали таким, какой он есть. Но прожить жизнь без детской травмы невозможно. Мы все равно получаем определенный опыт, попадая рано или поздно в ситуацию, которая нас ломает и вынуждает совершить тот или иной выбор: мы победим ее или она поглотит нас.

Люди так серьезно занялись темой детских травм и психологии. Почему сейчас это актуально?

Сейчас психология обращена в сторону хрупкости человека. Модели прошлой власти и социума не позволяли узнать что-то про себя и быть собой настоящим. Раньше проблемы были табуированы: мужчины не плачут, пионеры не сдаются и все живут самую лучшую жизнь. Никакой индивидуальности — ты должен «быть в строю» со всеми, а значит, нельзя быть слабым, ранимым, не героем. Эти установки жили на протяжении долгого времени, успев сформировать менталитет и методы воспитания наших родителей, а также нас самих, несмотря на то, что к тому времени страна уже была другой. Большое влияние оказало еще и то, что жизнь наших мам и пап в «девяностые» была нелегкой: большинство людей занимались выживанием, главной проблемой было — не кем станет ребенок, а как его прокормить.

Эти отголоски травмы советского детства я пытаюсь достать из себя. У меня растет сын, иногда замечаю, как иду по тем же моделям «воспитания», когда проще условно прикрикнуть, остановить, напугать, а не сесть и поговорить. И я борюсь с этим — это огромная работа! Очень трудно признаться себе в том, что на самом деле ты ранимый, трусливый или некрасивый. Но понимая проблему, ты уже сможешь с ней взаимодействовать, мы же — чаще в бегстве и в надежде, что все как-нибудь само. Эта объемная тема доведена Федором Достоевским в романе «Идиот» до уровня мирового масштаба. Все ждут спасителя, который придет и скажет, как правильно жить, и поможет скинуть с себя какую-то ответственность. И это становится проблемой современного общества, будто мы уже дошли до какой-то критической точки.

Есть ли еще какие-нибудь произведения у русских классиков, которые вы бы хотели поставить?

Их много, но я, например, не считаю своим долгом поставить «Войну и мир». Все не так работает! Название находит тебя, а не ты его. Я никогда не собирался ставить «Отцы и дети», но они нашли меня. Мир меняется, контекст меняется, в какой-то момент в тебе вызревает какая-нибудь тема, а на нее накладывается определенное произведение. Или наоборот: главный герой возникает в нужный момент. У Александра Вампилова есть «Утиная охота», я давно хотел ее поставить, но все время казалось, что для нее не то время, а сейчас оно настало. И я начинаю размышлять: «А кто сегодня Зилов, главный герой пьесы?» и «Что за ним стоит?».

Это постоянная работа: я все время читаю, «подпитываюсь» материалом, и в какой-то момент мой организм неожиданно (но на самом деле вполне закономерно) на что-то реагирует. Название произведения соединяется с тем, что происходит внутри.

Современный режиссер — какой он? Есть какие-то качества, отличающие его от режиссера прошлого поколения, и объединяющие с ним же?

Дело не в возрасте. Есть почтенные мэтры, которые остаются современными и актуальными режиссерами, и более молодые даже рядом не стояли с их дерзостью, их смелостью и изобретательностью. Я ставлю так, как чувствую и понимаю, не пытаясь быть более модным. Та же музыка в «Идиоте» и, к примеру, выбор трека Хаски в финале первого акта, — это не попытка разговора с молодой аудиторией. Это просто я. Я люблю эту музыку и бесконечно ее слушаю, она помогала мне сочинять спектакль и стала неотъемлемой его частью.

Дело не в том, современный ты режиссер или нет — если ты не замкнут, то развиваешься и постигаешь этот мир, не ограждаясь от нового, а принимая его. Те же бесконечные рилсы или нейросети, которые якобы загубят работы творцов, многих пугают. А я считаю, что правильно учиться взаимодействовать с ними. Сейчас все стремительно меняется, я пытаюсь оставаться в контексте и реагировать на происходящее в этой реальности.

Но для человека творческого ведь нужны еще и якоря или точки, которые дают вдохновение. Есть у вас такие или есть ли место в городе, куда вас тянет?

Нет такого места, куда бы я пришел, чтобы вдохновиться. Размышления всегда со мной, 24/7: я буквально просыпаюсь с ними и засыпаю. Проще сказать про время суток — ночь, тогда происходит все самое важное. В Перми я часто хожу на Егошихинское кладбище, особенно ночью. В мире происходит что-то такое, что меня тянет туда — там будто ярче чувствуешь связь с реальностью. К тому же мое знакомство с Пермью началось с Егошихинского кладбища. Я только месяц назад переехал и мне предложили сделать аудиоспектакль-променад «Зона голоса. Пермь, 1937» (18+), который начинается в этом месте. Я тогда подробно погрузился в политический контекст, связанный с таким количеством репрессированных. Наверное, это отложило определенный отпечаток. Кстати, спектакль мы создавали вместе с композитором Андреем Платоновым, с которым работали над «Идиотом».

А есть ли некое место силы?

Конечно, это Владивосток, Петербург, несмотря на разные взаимоотношения с ним, Париж, который в одно время меня энергетически зарядил. Но вдохновляют не места, а люди — другие режиссеры, художники, авторы, актеры — и жизнь во всех ее проявлениях.

Недавно мы публиковали большее интервью с солисткой театра оперы и балета Натальей Кирилловой: она рассказала о театральной жизни и выборе ролей, а также проекте «Антология русской музыки».

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)