Список специалистов, к кому обратиться, чтобы собрать музейный проект, тотальную инсталляцию или выставку, сформировать частную или институциональную коллекцию, — новинка нашего второго арт-дропа.

Катя Бочавар

Куратор Бочавар придумывает даже не выставки, а перформативные события, где искусство становится не экспонатом, а средой, сценографией, процессом. Так, в декабре 2024-го был сделан ее поэтичный и эффектный проект «Будущее воспоминаний» в московском руинированном особняке конца XVIII века. Катя интегрировала в здание тотальную инсталляцию-лабиринт безвременья, в которой объединила 25 работ — от гравировки по металлу Яна Посадского и состаренных зеркал Александры Павловской до летающего облака, закрепленного на кончике веретена, сказочника от мира искусства Леонида Тишкова и инсталляции, концептуализирующей пустоту, руинированность и покинутость особняка от одной из самых мощных художественных пар Ольги и Олега Татаринцевых. Попасть в особняк Демидова можно было только с медиацией (и по большому блату — свободные слоты заканчивались моментально и были забронированы на три месяца вперед).

Бочавар говорит, что она «такой художник, материалом для которого являются другие художники», а еще архитектор, сценограф, режиссер. Экс-директор выставочной площадки «Граунд Солянка» весной 2024 года запустила 1-ю Граунд Биеннале с темой «текстиль в современном искусстве» и показала инсталляцию тканей из мастерской «нового Левитана» Сергея Карева, законсервированную одежду от певца русской хтони Вадима Михайлова, поющую средневековую шпалеру Кати Исаевой, неодадаистическую поп-скульптуру Алины Глазун и работы еще 40 знаковых художников, включая андеграундную арт-группу «Цветы Джонджоли», неоконцептуалиста Ивана Симонова и художника-мифолога Сергея Сонина. К пятилетию московской PA Gallery Бочавар собрала мультимедийную пространственную инсталляцию «3×5» с работами художников галереи. Экспозиция напоминала спектакль медиумов, воздействующих на разные органы восприятия: предлагалось смотреть ее под специально написанные музыкальные фрагменты композитора Марии Аникеевой, лежа на скамейках со звукоизоляционным покрытием.

Один из самых масштабных проектов Бочавар — кураторство «Выкса-фестиваля». Основанный меценатом Ириной Седых при поддержке градообразующего предприятия Выксы — завода ОМК, фестиваль включает художников в городскую среду. Это всегда сайт-специфик-коллаборации: практики современного искусства, музыка и театр, спорт, детские мастерские, кинопоказы, рукоделие, огородничество и кулинария. В 2023 году Бочавар предложила тему «Всё включено», которая поднимала вопросы инклюзивности, соучастия и свободы самовыражения. Катя устроила выставку художников резиденции «Выкса», в которой приняли участие все: от супермодных Ивана Горшкова и Аси Заславской до важной нижегородской арт-группы «Той». Кстати, медиаторами на выставке стали местные жители — настоящее соучастие. За три недели ее посмотрели 10 000 человек, или 1/10 населения всего города.

Александр Дашевский

Петербургский художник Дашевский внезапно переоткрыл себя как куратора и в 2019 году совместно с «очень петербургским живописцем» Рубеном Монаховым основал независимое пространство «Негосударственный Нерусский Музей» (сокращенно — НеНеМу). Здесь Александр и Рубен показывают проекты «вне истеблишмента», которые не укладываются в галерейные, музейные или институциональные форматы. Бюджет выставок порой составляет 8 000 рублей (не считая оплату труда организаторов), а длятся они всегда только два дня. В 2024 году в НеНеМу прошло 10 выставок, например, панк и выходец из группы «Север-7» Иван Чемакин показал свой безумный арт-объект под названием «Антропшино-машино-кентавр». В 2025-м уже прошли шесть соло-шоу: графика с вышивкой Анастасии Иваненковой, шаманские инсталляции Сергея Деникина, артист-бук Юлии Павловой, реди-мейд Константина Ужве.

Только за 2024 год Дашевский сделал более сорока (!) проектов. На фестивале «Аланика» на Северном Кавказе у Александра была задача со звездочкой: соединить современное искусство и местные художественные традиции. Он предложил интервенции художников в музеи — и от Каспийского до Черного моря открылись его кураторские выставки, учитывающие местный культурный контекст и историю. Междисциплинарная художница Катя Исаева вдохнула жизнь в музей зоологии при Горском государственном аграрном университете: для своей «Генеральной уборки в зоологическом музее» она восстановила утраченный этикетаж, в буквальном смысле «озвучила» чучела птиц и дополнила собрание предметами, связанными с таксидермией. В результате проект стал частью постоянной экспозиции. Стрит-арт-художник Илья Мозги провел исследование: он углубился в историю здания, где сейчас находится Музей истории города Владикавказа, а до революции размещалась редакция газеты «Терек». Он взял интервью у горожан, задав им вопрос о самом значимом для них событии, связанном с Владикавказом. Результаты бесед художник, перевоплотившись в журналиста, напечатал на старинном типографском оборудовании. Презентация журнала в стимпанковской атмосфере дала любопытное ощущение связи времен.

Еще в 2024-м Дашевский стал сотрудничать с коллекционером и основателем Музея AZ Наталией Опалевой — прокурировал выставку «Симпатические взаимодействия» на фестивале «Первая фабрика авангарда» в Иванове: Александр поженил суперактуалов и мастеров советского неофициального искусства из собрания музея. Затем Дашевский запустил программу «Системы мимикрии» в свежеоткрытом Центре современного искусства AZ/ART. А в 2025-м переквалифицировался в искусствоведа и придумал летний фестиваль-интенсив «Алгоритмы познания» — серию из девяти художественных проектов для музея AZ.

К 25-летию Marina Gisich Gallery Дашевский собрал трехчастный проект «Река времен не терпит льда» с работами из запасников галереи. «Это выставка о том, как луч славы и востребованности блуждает по головам художников, о том, как забвение сменяется признанием, а раздражающий неуместный хлам через считаные месяцы становится бесценным наследием классика. И как произведения перешептываются в темноте галерейного хранилища». Первая часть — «Учитель, двойник, обезьяна» — посвящена людям, которые ищут в искусстве отражение черт собственной личности и своих мыслей. Когда Дашевского спрашивают о планах, он отвечает так: «Труд, старость и смерть».

Наталия Елисеева

Искусствовед и куратор занимается частным подбором произведений искусства с 2009 года, ювелирно сочетая антиквариат и совриск и умело вписывая актуальных художников даже в «бежевые» интерьеры. На ее счету — сотня проектов по интеграции арта, а одним из самых заметных стало оформление квартиры петербургского коллекционера Анны Амосовой, которая располагается в самом настоящем Ново-Михайловском дворце — бывшей квартире великого князя Георгия Михайловича, внука Николая I. Там сохранились аутентичные детали интерьера, поэтому главной задачей Наталии было учесть исторический контекст, но избежать музейного эффекта и актуализировать пространство. И куратор выбрала для этого фигуративное искусство знаковых петербургских художников, отсылающее к теме героя. Первой покупкой — и визуальным центром — стала монументальная живопись Кирилла Челушкина «Человек, который познал пределы собственных возможностей». Постепенно Елисеева подобрала остальные арт-акценты: фотографию из совместного проекта Валерия Кацубы и Владислава Мамышева-Монро, где последний предстает в образе Павла I с оленем (и она рифмуется с конным барельефом, который виден в окно), сюрреалистичные гротескные картины Сергея Бондарева, лайтбокс «Татарское барокко» Юлдус Бахтиозиной из серии «Сотворенная жизнь», в которой художница документирует вымышленную реальность, обращаясь к образам славянского сказочного фольклора.

«Мой искусствоведческий бэкграунд дает мне интуитивное понимание того, что действительно ценно. Современное искусство привлекательно тем, что даже искушенного зрителя может поставить в тупик. Бывает, что работа вызывает непонимание или отторжение, но проходит время — и вдруг осознаёшь, насколько точно художник уловил дух момента. Быть отражением своего времени — и есть главная сила». Чаще всего к Елисеевой обращаются те, кто до этого никогда не покупал искусство, — и становятся увлеченными коллекционерами, ведь только так интерьер обретает характер. Любимый прием Наталии — эклектика. Она постмодернистски сочетает всё со всем, и так мастерски, что пространство сохраняет визуальную целостность.

Владислав Ефимов

Художник, педагог и медиавизионер почти три десятилетия работает на стыке искусства, технологий и философии. Ефимов входил в концептуальную арт-группу «Непосредственная фотография», где вместе с пионером медиаарта Алексеем Шульгиным и фотохудожниками Ильей Пигановым, Борисом Михайловым и Игорем Мухиным исследовали реализм и непарадную повседневность. Кураторские практики Владислав открыл, когда его пригласили преподавать современное искусство и фотографию в школе Родченко и Школе дизайна НИУ ВШЭ. Делиться своим опытом и знанием с новым поколением у Ефимова получается крайне эффективно: в 2024 году он показал «Круговое движение» в Центре «Зотов» — итоговую выставку студентов своего авторского курса по архитектурной фотографии: не только снимки, но и лайтбоксы, инсталляции, видео. Затем Ефимов собрал экспериментальный проект «Мажоры, миноры. Послезвучие» в HSE ART Gallery: студенты его курса «Арт-проект средствами фотографии и нейросетей» сопоставляли «старые» и «новые» медиа, «аналог» и «цифру», «рукотворное» и «машинное». Работы учеников из Школы Родченко, где Владислав ведет авторский курс по проектной фотографии, он показал в галерее Pennlab: выставка «Область тени» была посвящена соотношениям света и тени как на формальном, так и на концептуальном уровне. В конце 2024 года Ефимов сокурировал большую выставку про феномен коллекционирования, которая прошла в Московском музее современного искусства и галерее «вышки» на «Винзаводе».

Большой кураторской удачей Ефимова стало «Седьмое небо» — первая ретроспективная выставка фотографа Дмитрия Маркова, трагически ушедшего из жизни в феврале 2024-го. Про Маркова говорят, что его работы рассказывают о нашей эпохе больше, чем сводки новостей, споры в соцсетях и бесконечное число журналистских фоторепортажей, поэтому Владислав предложил рассматривать экспозицию как путешествие. «Этот проект научил меня аккуратности и дал опыт работы с автором, который уже, к сожалению, не с нами. Невероятно интересно было вести внутренний диалог с Марковым, пытаться аккуратно интерпретировать его искусство, не давая волю своей фантазии. Это была работа, полезная для меня и, надеюсь, для истории искусства», — делится Ефимов. В Петербурге «Седьмое небо» показали в Anna Nova (абсолютный рекорд по посещаемости за 20 лет существования галереи), а в Москве — под названием «Оптика надежды» — в Pennlab (эта галерея представляет концептуальные фотопроекты Владислава Ефимова на ярмарках 1703 и Cosmoscow).

Софья Карповская

Основательница, идеолог и бессменный руководитель московского арт-консалтинга Lobby, который из небольшого проекта по частному эдвайзингу превратился в институцию со своей выставочной и культурно-образовательной программой. Теперь Lobby предлагает сервис арт-консьержа, рекомендации по путешествиям, составление и каталогизацию коллекций, а также эдьютейнмент — лекции, вернисажи, посещение мастерских. В какой-то момент Софья обнаружила, что в лучшем случае у коллекционеров есть таблица Excel, а в худшем — их собрания не каталогизированы никоим образом. И весь прошлый год Карповская и команда разрабатывали pl(art)form — новый проект для коллекционеров, дилеров и консультантов, который обеспечивает прозрачные взаимоотношения между всеми сторонами, ускоряет работу по поиску искусства по определенным критериям и помогает управлять арт-складами, а также покупать, продавать и обмениваться. В 2025 году стартовало строительство нового флагманского пространства Lobby на Пречистенской набережной, где будет устроена клубная зона для пользователей pl(art)form. В апреле команда Карповской (совместно с архитектурным бюро BQ Studio) выпустила «Искусство в городе» — комплексное исследование о том, как арт-объекты создают новые смыслы в урбанистическом ландшафте: более 100 страниц аналитики, кейсов и интервью с художниками, кураторами, арт-консультантами, девелоперами и специалистами по развитию городской среды. Осенний сезон Софья открыла проектом с галереей Alina Pinsky — персональной выставкой мультидисциплинарного художника Игоря Скалецкого Cabinet des Modes.

Карьера карповской в арт-бизнесе началась в 2017 году, когда художник и скульптор Григорий Орехов задумал открыть свой artist-run space и призвал на должность исполнительного директора Софью — выпускницу журфака МГУ и «Электронной коммерции и менеджмента» ВШЭ с пятилетним опытом работы в команде «Вечернего Урганта» в роли младшего сегмент-продюсера. С тех пор Карповская прошла курсы креативного лидерства в Setters Education, обучалась у куратора и дилера Николая Палажченко (он участвовал в создании «Винзавода» и был представителем Art Basel в России). «Почему-то в России принято быть одновременно и дилером, и куратором, и эдвайзером. Но настоящий эдвайзер должен оставаться независимым, не быть аффилированным с определенным кругом художников и не конкурировать с другими галеристами, а быть скорее их партнером, фокусироваться на нуждах коллекции и клиента. В России многих удивляет, что Lobby не участвует в ярмарках. И когда мы объясняем, что мы не галерея, мы покупаем, а не продаем — люди удивляются. Я искренне удивляюсь, как кто-то делает одновременно и то и другое. А вообще, специалистов друг от друга отличают вкус и насмотренность. Тот уникальный личный опыт и взгляд на мир, который невозможно скопировать», — замечает Софья. Эпичный случай из ее практики — борьба со Скарлетт Йоханссон на стенде ярмарки Art Basel за скульптуру моднейшего художника из Косово Петрита Халилая для клиента. Карповская считает, что возросшая популярность коллекционирования — медаль с двумя сторонами. «Многие хотят к этому приобщиться, но ген коллекционера, “охотника”, есть далеко не у всех. Так называемые эрмитажницы — добытчицы захватывающих ракурсов на вернисажах, и публичные персоны, пытающиеся внести “коллекционирование” в список хобби бессистемными покупками с публичными отчетами в социальных сетях, — любопытный феномен времени, не имеющий ничего общего с нашим делом».

Григорий Корбасов

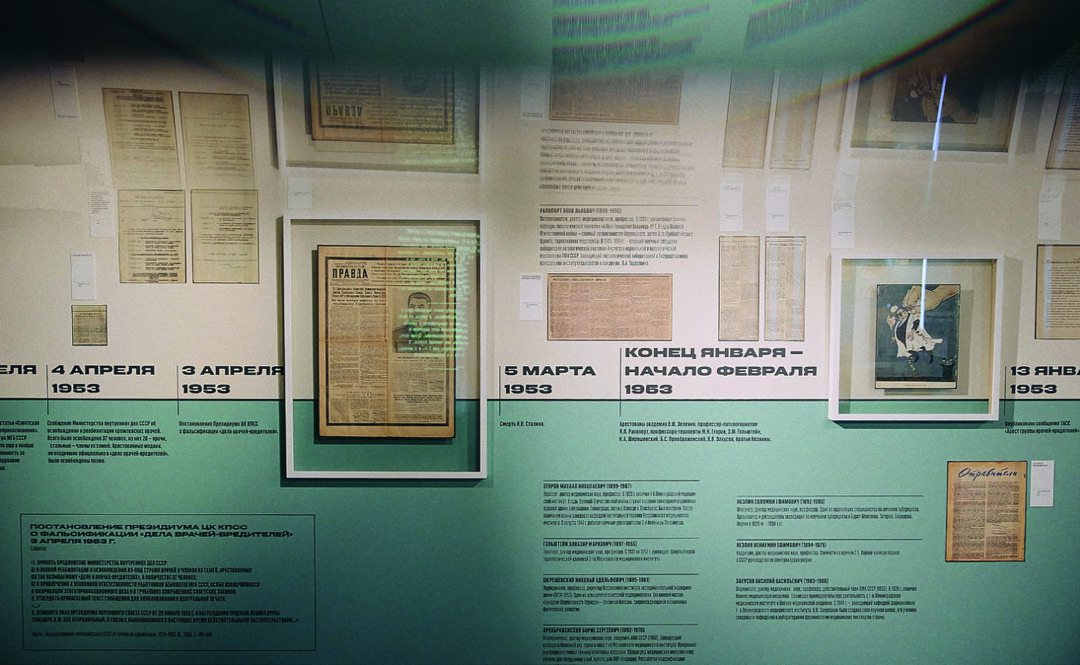

Московский арт-консультант и главный связной совриска и бизнеса работал в ведущих культурных институциях — Garage, Art4, Vladey — и время от времени занимается кураторской практикой: в 2024 году показал в галерее «Тираж 1/1» персональную лиричную и трогательную выставку «История одной художницы» несправедливо забытой нонконформистки Натальи Касаткиной, которая входила в круг Штейнберга, Злотникова, Свешникова и Шелковского. Также Корбасов интегрировал современное искусство на фестиваль VK Fest — с искателем «кристалла чистейшей крейзы» Иваном Горшковым они сделали на тот момент самую большую скульптуру в карьере художника: 8-метровый с хвостиком объект побывал в Петербурге и Москве и будет установлен в Сочи. Григорий помогает с частными и инвестиционными коллекциями: «Моя экспертиза строится в первую очередь вокруг так называемых неофициальных художников. Хорошие работы всё еще попадаются в поле зрения. Цены не заоблачны, если сравнивать с первыми именами европейских или азиатских регионов. Есть шанс приобрести шедевр при адекватной цене с потенциалом роста. Абсолютный мой фаворит сейчас — Владимир Вейсберг (живописец неофициального советского искусства 1960–1980-х, который исследовал монохроматизм и возможности восприятия цвета. — прим. ред.)», — рассказывает Корбасов. Одна из собранных им частных коллекций за 4 года выросла в цене почти в два раза (80 работ от 60 художников советского неформального искусства, где есть и Дмитрий Краснопевцев, и Владимир Вейсберг, и Оскар Рабин, и Дмитрий Плавинский, и Олег Целков).

Григорий проводит лекции и туры по выставкам современного искусства для клубов предпринимателей (бизнес-клуб Club 500), юридических компаний (BBNP), архитекторов и дизайнеров интерьеров, для сотрудников «Яндекса», «Кофемании», VK Fest. Например, он устраивал тур на заброшенный завод, который начали сносить прямо в день экскурсии: с одной стороны, вереница гостей, которые рассматривают арт-объекты, а с другой — экскаватор, который уже разбивает стены. Как-то в походе по Камчатке во время извержения вулкана Корбасов прочел лекцию по истории искусства застрявшей группе туристов: нужно было как-то отвлечь людей, а арт всегда помогает. «Для меня искусство — не столько бизнес, сколько способ смотреть на мир. Придя в индустрию зрелым человеком с финансовым бэкграундом, я вижу, что могу дать искусству и чем поделиться с людьми из мира корпораций». По первому образованию экономист, по второму — маркетолог, Корбасов прошел и госслужбу, и рекламные агентства, и стартапы, и даже опыт в игровой индустрии.

Сейчас Григорий в качестве приглашенного эксперта и аукциониста сотрудничает с новым игроком вторичного рынка современного российского искусства — проектом «АукциON», учредителем которого является совладелец онлайн-галереи Artzip и партнер галереи pop/off/art Ольга Попова. «АукциON», где продается как классика нонконформизма — Булатов, Кабаков, Зверев, Злотников, так и молодые художники, графика и даже фото, задуман для того, чтобы сделать арт-рынок прозрачнее — все цены публикуются на сайте, формируя понимание реального ценообразования. Это не только вторичный рынок, но и работа с художниками и галереями напрямую, что позволяет выставлять на продажу уникальные вещи, которые могли осесть в галерейных хранилищах или мастерских. Недавно Корбасов и Попова анонсировали открытие совместного арт-консалтингового агентства CartON, которое будет заниматься еще и оценкой и управлением коллекциями, инвестиционными рекомендациями и корпоративными программами, спонсорством и партнерством.

Николай Коротков

Арт-консультант с музейным бэкграундом — восемь лет Коротков трудился научным сотрудником и хранителем-исследователем фонда современного искусства в Общественном музее им. Н. К. Рериха в Москве. Когда-то мастер международного класса по спортивным бальным танцам он увлекся совриском и стал работать как со вторичным рынком советского нонконформизма, так и с ультрамодными художниками. Коротков ведет священную борьбу с салонным и «наддиванным» искусством, выступает против засилья ширпотреба на ярмарках и за развитие вкуса с вовлечением в дивный мир сложного и концептуального арта. Два раза Николай проезжал по самой опасной дороге в мире, чтобы увидеть древние фрески в монастыре Табо: он готов пойти на любые риски, чтобы найти нужное. Его личный выбор — объекты и инсталляции Грехта, царапки на левкасе Вадима Михайлова, пастозная живопись Петра Швецова, топоропись Нестора Энгельке, мрачные пейзажи Александры Гарт, исследования исторической памяти Хаима Сокола, концептуальная графика Татаринцевых, мистическая пирография Федора Хиросигэ. Клиентам Коротков советует выбирать то, что откликается и вызывает сильную эмоцию и рефлексию.

В 2024-м Николай сотрудничал с галереей-ньюкамером Jessica в роли арт-консультанта, стал приглашенным спикером на курсах по коллекционированию закрытого клуба Ирины Вольской VI Community и платформы по продаже современного искусства TEO by Cosmoscow, где разработал авторский маршрут по московским галереям. На ежегодном благотворительном аукционе Cosmoscow Коротков выступил куратором лота, выставив на торги перформанс — одно из самых сложных медиа для продажи. Покупателю лота предлагалась прогулка с человеком-грибом, альтер-эго художника Федора Хиросигэ (продан с превышением эстимейта в четыре раза!). Сейчас Николай готовится анонсировать открытие собственного консалтингового агентства HAZE Art Consulting, которое он запускает совместно с арт-дилером Павлом Рыжковым — экс-менеджером Музея современного искусства Art4 и галереи JART. Агентство уже спродюсировало выставки «Не торопясь» и «Прошлого голоски» в московской галерее М2. В планах Николая – продать кого-то из «голубых фишек» на Art Basel в Париже.

Илья Крончев-Иванов

Петербургский куратор и исследователь закончил факультет свободных искусств и наук СПбГУ, который называли кадровой кузницей специалистов по совриску. Начинал в Фонде культурных инициатив Sparta под руководством куратора Лизы Савиной, потом четыре года в должности научного сотрудника галереи Anna Nova готовил с командой персональные выставки уже культовых художников: мастера инсталляций Андрея Кузькина, главного поэта беньяминовской теории Хаима Сокола, адепта темной эстетики Александры Гарт, автора футуристичных паблик-арт-скульптур Дмитрия Каварги и исследовательницы народных кодов Юлдус Бахтиозиной. Осенью 2023 года Илья показал в Anna Nova собственный выпускной магистерский проект «не смотри на меня так куратор», в котором изучал феномен профессии. Прорывом стала его первая самостоятельная экспозиция «Как поймать мотылька?» в Музее Набокова. Илья предложил петербургским художникам — неоэкспрессионисту Евгению Музалевскому, рефлексирующей Марье Дмитриевой, мифосказительнице Гале Фадеевой, скульптору Денису Прасолову, концептуалистке Алине Кугуш, перформерке Лере Лернер и медиахудожнице Наталье Федоровой — погрузиться в биографию писателя и интегрировать свое художественное исследование в пространство музея. Получилась поэтичная и элегантная выставка про опыты спасительного побега, миграции, ускользания и эскапизма в диалоге с наследием Набокова.

В 2024-м Крончев-Иванов курировал персональный проект Эрика Железкера, где взял на себя роль научного сотрудника и одного из соучредителей мемориального музея художника, который они выдумали после того, как Железкер пережил нечто вроде символической смерти и возвращения из мира мертвых. Так Эрик и Илья снова вернули в моду ленинградский некрореализм. Крончев-Иванов дебютировал в Москве куратором парной выставки Date Марьи Дмитриевой и Ирины Петраковой в artist-run space в галерее Issmag. А под конец года сделал масштабную выставку «Архивы северного сознания», посвященную культуре северных народов в Ханты-Мансийске. 2025-й стартовал с проекта «мне жалко что я не зверь» Гарта Штапакова (уже вторая персональная выставка десятилетнего потомственного художника, сына Александры Гарт и Юрия Штапакова) в квартирной галерее «Марина»: исследуя тему смерти и ее восприятия, он показал и графику, и живопись, а также чучела землейройки, летучей мыши и змеи из личной коллекции Гарта — он очень бережно хранил их в морозилке. Загадочный и атмосферный саундтрек к соло-шоу написал петербургский композитор Глеб Егоров.

Летом под кураторством Ильи запустилась выставочная программа нового кафе «5 июня», концепция которого — в обнаружении поэтики повседневности через паблик-арт. Крончев-Иванов приглашает художников, которые исследуют обыденность, и интегрирует их работы в не предназначенное для этого публичное пространство. Также Илья стал штатным куратором галереи современного искусства Школы дизайна НИУ ВШЭ на «Винзаводе», где прокурировал ряд проектов, в том числе выпускную выставку студентов Diploma. «Мне интересно работать с молодыми художниками, независимыми самоорганизациями, artist-run-пространствами. Следить за новейшими практиками, стараясь зафиксировать момент современности, описать, проанализировать, интегрировать в исторический контекст, дать оценку. Перевести живое течение времени в искусствоведческий архив — это то, что наиболее ценно для меня в кураторстве. На самом деле, это крайне трудная и ответственная задача, по сути, бескорыстное и преданное служение истории искусства».

Полина Могилина

Автор эпичных проектов справедливо определяет себя как куратор-режиссер: ее работы — гезамткунстверк, где важны и контекст, и каждая деталь. В 2015 году в рамках 6‑й Московской биеннале современного искусства Могилина выстроила в залах ГМИИ имени А. С. Пушкина, где трудилась научным сотрудником и хранителем отдела искусства старых мастеров, тонкий диалог между главным автором золотого века голландской живописи Рембрандтом ван Рейном и уже классиком постсоветского российского искусства Дмитрием Гутовым. Последний выполнил рисунки великого голландца в форме металлических объемных конструкций. С тех пор Полина взяла курс на блокбастеры: масштабная ретроспектива культовой российской арт-группы «AES + F. Предсказания и откровения» в петербургском «Манеже» и эпичное исследование грани искусства и новых технологий Recycle Group “New Nature” на «Винзаводе» — это ее кураторские проекты. В 2022-м Могилина получила Премию Сергея Курехина за сайт-специфик-выставку «Монстры под кроватью» в пространстве «Третье место», где попросила молодых современных художников поделиться своими детскими (и не только) страхами (и нет, это не серенький волчок!): Лиза Бобкова создала скульптуру из нержавеющей стали «Милый, наш воздушный змей упал», Вадим Михайлов и Эмилия Санги поделились инсталляцией «Бесстрашие», а Егор Федоричев — живописью о неизлечимых травмах. В 2023 году вместе с Кириллом Преображенским Полина собрала крупнейшую за последние годы выставку российского видеоарта «Основано на реальных событиях», сравнимую по масштабу с биеннале — выставка была устроена как сайт-специфик-проект, во взаимодействии с пространством и архитектурой цеха «Винзавода».

В 2024-м Могилина стала ментором 11-й арт-резиденции «Открытые студии “Винзавода”», по итогу которой построила тотальную инсталляцию Inside The Dollhouse в виде кукольного дома, в котором каждый из художников-выпускников (набирающий популярность выходец из фэшн-индустрии Александр Гордеев и медиахудожник Юрий Чернышев) получил отдельную комнату. Как рассказывает Полина, непростым проектом для нее стала сайт-специфик-выставка (ее самый любимый жанр!) Hidden Places в московском бункере. Выставка работала буквально пару дней, но для того, чтобы она состоялась, пришлось застроить и заселить искусством пространство, абсолютно для него не предназначенное — спецархив МИДа на глубине 40 метров под землей. В 2025-м под кураторством Могилиной прошли две персональные выставки в галерее «Триумф» на Ильинке: «Красноречивое молчание» Бахрома Алимова, в которой художник визуализирует нестабильность ментального состояния человека в постоянно меняющемся цифровом мире, и «Моң» Ланы Морозовой — объединив инсталляцию, объекты и текстиль, Полина рассказывает об ощущениях сентиментальности воспоминаний, зыбкости памяти, хрупкости детства и трогательности юношеских переживаний.

Алексей Масляев

Самый модный (да!) куратор всей российской арт-сцены в 2024 году устроил две персональные выставки в петербургской Namegallery — поэта повседневности Димы Королева и неосюрреалиста Родиона Китаева; собрал эстетскую экспозицию, посвященную фэшн-фотографии, в Московском музее современного искусства, где является заведующим сектора по научно-методической работе; показал первый масштабный проект художника Саши Шардака, который исследует дизайн как художественный медиум, в Центре современной культуры «Смена» в Казани; и конечно, выполнял свои задачи куратора фонда Cosmoscow — выбрал темой ежегодного благотворительного аукциона термин «вертиго» (состояние головокружения, символизирующее хрупкость) и курировал стенд «Художника года», которым стала размышляющая о мире после катастрофы Александра Гарт.

В Петербурге москвич Масляев стал известен в 2021 году — из коллекций Сергея Лимонова и Дениса Химиляйне он собрал выставку «Вещи» в галерее Anna Nova. В арт-кругах говорят, что именно эта выставка задала тренд на фигуру коллекционера. А еще летом 2023 года Алексей показал кураторский проект «Я всегда знал, что мы встретимся» в «Третьем месте» с работами культового современного композитора Дмитрия Курляндского, инсталлятора-концептуалиста Алексея Корси и критического видеохудожника Евгения Гранильщикова. Масляев не планирует останавливаться. В 2025-м он стал ментором нового сезона «Открытых студий “Винзавода”», уже сделал две персональные выставки — Евгении Тут в пространстве Space Four в Москве и Миши Никатина в нижегородском «Терминале А», а еще прокурировал исследовательскую выставку «Чересчур», посвященную китчу (3D-аполлоны Ольги Тобрелутс! котики и буквы Алины Глазун! видеоарт группы «Синий суп»!) в московском фонде Ruarts. В Петербурге в апреле он показал фотовыставку «Здесь что-то происходит» Александра Гронского в галерее-ньюкамере Jessica в культурном пространстве «Брусницын»: более 50 урбан-пейзажей с хроникой повседневной жизни окраинных районов.

Екатерина Шлыкова

Арт-консультант с искусствоведческим бэкграундом собирает частные коллекции, миксуя современное искусство и работы старых мастеров. С арт-рынком познакомилась через свою первую работу в крупном международном PR-агентстве в Москве, когда сопровождала маркетинговые мероприятия брендов. Тогда Шлыкову так вдохновили основатель галереи «Триумф» Дмитрий Ханкин и директор МАММ Ольга Свиблова, что Екатерина решила бросить свою работу и заняться образованием: поступила на факультет искусств МГУ, где училась у искусствоведов Сергея Лебедева и Евгения Яйленко, которые возили студентов по Европе, рассказывая о голландской живописи в естественной среде и знакомя с ярмаркой антиквариата TEFAF Maastricht. Еще на первом курсе бакалавриата Шлыкова помогла собрать крупную коллекцию русской живописи XVIII–XIX века своему первому заказчику. Она познакомилась с системой аукционов, следила за Christie's и Sotheby's в поисках работ Поленова, Коровина, Маковского, Серова, Сурикова: родила дочь буквально с ноутбуком, участвуя в онлайн-торгах. В 2017 году переехала в Петербург и с тех пор создает коллекционеров из своих знакомых, которые никогда до этого не покупали искусство: собирает сообщество, водит по выставкам, придумывает арт-путешествия.

Екатерина умеет интегрировать совриск в бизнес. В спортклубе Chisla она устраивает выставки молодых авторов, например модной медиахудожницы Dariella. Для коллекционера Дмитрия Тюрина Шлыкова выкупила графическую работу виртуозного рисовальщика Кирилла Челушкина из коллекции Дениса Химиляйне, которую тот не хотел продавать (что тянет на отдельный подвиг и медаль в области арт-консалтинга). А для загородного клуба We Lodge придумала проект ленд-арта «Арт Сафари»: в 2024 году партнером стала новая галерея Jessica и в ландшафте Медного озера возникли сайт-специфик-инсталляции — лосиный павильон Нестора Энгельке в кустах черники, мифическая ладья на причале из бытовых сосудов Ивана Чемакина, а также скульптуры-идолы Веры Светловой. Третье по счету «Арт Сафари» (в соавторстве с Marina Gisich Gallery) этого лета стало знаковым — все работы проекта (Иван Горшков! Петр Белый! Александр Цикаришвили!) проданы в частные коллекции.

Анна Якубова

Куратор одной из лучших выставок 2025-го в Петербурге — первой масштабной персоналки анонимного художника Грехта «Сказка. Сон» в пространстве фонда Limonov Art Foundation, который Якубова возглавляет уже три года, устроила в цеху на территории завода имени Степана Разина тотальную инсталляцию. В фантомном городе то ли из сказки, то ли из сна спрятались невидимые обитатели болотных земель. От фонда, основанного коллекционером Сергеем Лимоновым, Якубова выступает куратором некоммерческих стендов на всех важных ярмарках. Фонд дебютировал на Cosmoscow 2022 с проектом «Фантомная семья Каспара Хаузера» дерзкой арт-группы «Цветы Джонджоли». После Анна показала на Cosmoscow соло-проекты абстракциониста Ильи Гришаева и автора экспрессивных рисунков на гигантских листах Маши Ша, привезла на нижегородскую ярмарку графики «Контур» стенд Эрика Железкера, посвященный Нижегородскому кремлю, а в 2024-м на ярмарке 1703 представила 10-метровую графическую работу минималистки Евгении Тут.

В 2023-м Якубова (как директор фонда) под кураторством художницы Лизы Цикаришвили в заброшенном ДК моряков разместила космический корабль «БШдкМ» — инсталляцию Ивана Чемакина. Самодвижущиеся механизмы в руинированных залах сталинского ампира вандалы сломали и частично уничтожили на третий день. Чемакин совершил акт пересборки разрушенного для выставки «Накопительный объем» в галерее Navicula Artis. Эта история стала прелюдией к масштабному персональному проекту Чемакина в Московском музее современного искусства, который занял все залы филиала музея на Гоголевском бульваре: объекты были выстроены в сложные и запутанные маршруты.

В 2025 Анна как независимый куратор открыла две выставки — проект «Остров» петербургского фотографа Дмитрия Егорова в руинированном зале Екатерининского собрания и проект Wormhole Games молодой художницы Вики Бодровой в галерее DiDi.

Бэкграунд Якубовой — Namegallery, где за шесть лет она организовала и совместные, и персональные выставки почти всем участникам группировки «Север-7». Анна курировала неосюрреалистку Анну Андржиевскую, художницу с феминистcкой оптикой Алену Терешко и графика Машу Ша. «Мне ближе всего позиция мерцающего исследователя, искусство эфемерно, и я там, где зарождается мысль о нем».

Текст: Илья Крончев-Иванов. Фото: Ксения Сытина, Алексей Боголепов, архивы пресс-служб

Комментарии (0)