В издательстве «НЛО» вышла литературная биография Иосифа Бродского. В ней филолог Глеб Морев препарирует советский период в творчестве поэта (то есть 1960-1970-е) — от ссылки в Архангельскую область до эмиграции. Редакция Собака.ru публикует отрывок из книги о том, как Иосиф Александрович не признавал над собой партийных цензоров, но бесконечно ценил благосклонность Анны Ахматовой.

Сергей Шульц (историк-литератор. — Прим. ред.) вспоминает о выступлении Бродского в феврале 1961 года на вечере молодых поэтов во Всесоюзном нефтяном геологоразведочном институте в Ленинграде: «Выступавших было довольно много — человек 15. И только во второй половине вечера ведущий объявил: "Иосиф Бродский!" Зал сразу зашумел, и стало ясно, что этого поэта знают и его выступления ждут. <...> Когда он кончил — мгновенное молчание, а потом — шквал аплодисментов. Крики с мест, показывавшие, что стихи его уже хорошо знали: "Одиночество!", "Элегию!", "Пилигримов!"».

Не будет преувеличением сказать, что литературная известность двадцатилетнего Бродского носила во многом скандальный характер. Так, 11 февраля 1960 года грандиозным скандалом закончилось его выступление на «турнире поэтов» в Доме культуры им. М. Горького, организованном ЛИТО (литературным объединением. — Прим. ред.) «Нарвская застава». Бродский, не согласовав заранее с устроителями вечера, прочитал стихотворение «Еврейское кладбище около Ленинграда» (1958). Это вызвало протест присутствовавшего в зале поэта Глеба Семенова, поддержанного частью аудитории. В ответ, по воспоминаниям Я.А. Гордина, Бродский демонстративно прочитал «Стихи под эпиграфом» (1958; эпиграф гласил: «Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку»). В результате возглавляемое поэтессой Натальей Грудининой жюри вынуждено было «выступление Иосифа осудить и объявить его как бы не имевшим места». В марте скандал вышел на уровень городского комитета партии. В центре внимания партийного руководства были, разумеется, не конкретные стихи Бродского, прочитанные на вечере, а созданный им прецедент бесконтрольного публичного выступления, сводивший на нет цензорскую функцию ЛИТО.

Последующие попытки Бродского продемонстрировать свою поэтическую работу уже непосредственно на площадке Союза писателей также вели к конфликтам — 10 мая 1962 года на заседании секции поэзии ЛО СП РСФСР (Ленинградского отделения Союза писателей. — Прим. ред.) он читает только что законченную поэму «Зофья»; обсуждение текста вылилось в скандал, причем Бродский, по воспоминаниям одного из функционеров СП поэта Николая Брауна, «демонстративно ушел с секции, уводя за собой целый хвост каких-то девиц и парней — своих друзей; иначе говоря, он отказался выслушать все то, что мы хотели сказать ему».

При этом, что существенно, Бродский, часто выступавший на площадках различных литературных объединений, формально не принадлежал ни к одному из них и, таким образом, с точки зрения партийного начальства, оставался «абсолютно бесконтрольным». С одной стороны, он пользовался предоставлявшимися членам ЛИТО возможностями «опубличивания» своих текстов, но с другой — демонстративно пренебрегал гласными и негласными правилами членства в ЛИТО, отказываясь признавать за советскими литературными институциями право быть «обучающей» письму инстанцией. Эта специфическая репутация молодого Бродского, не вписывавшегося в устоявшийся контекст советской литературной жизни, зафиксирована в воспоминаниях А.Г. Наймана (поэта и переводчика. — Прим. ред.): «И вот приходит 18-летний юноша, мальчишка, про которого уже известно, что он громок, что он там выступал, сям выступал, оттуда его выгнали, здесь не знали, что с ним делать».

Характерно, что именно отказ от признания патронирующей функции ЛИТО ставился Бродскому в вину в написанном под диктовку КГБ фельетоне «Окололитературный трутень»: «Стихотворец в вельветовых штанах решил, что занятия в литературном объединении не для его широкой натуры. Он даже стал внушать пишущей молодежи, что учеба в таком объединении сковывает-де творчество, а посему он, Иосиф Бродский, будет карабкаться на Парнас единолично».

В сентябре 1962 г. Бродский заявил: «...Мне не нужно признание партийных ослов, у меня есть 5060 друзей, которым нужны мои стихи». <...> Выбирая амплуа «литературного скандалиста», молодой Бродский резко противопоставлял себя деиндивидуализированной советской литературной массе, используя, прежде всего, «романтический» культурный код, традиционно, со времен Пушкина, программирующий в России поведение Поэта.

Вызывающая по советским меркам независимость отличает в этот период и поведение Бродского в целом; проявления ее тщательно фиксируются — очевидно, в рамках заведенного после кратковременного ареста в январе 1962 года «дела оперативной разработки» — завербованными КГБ в окружении поэта осведомителями.

Отказ Бродского считаться с официально утвержденной монополией СП на литературное признание базировался, с одной стороны, на его бунтарском духе представителя «поколения 1956 года»: «Это поколение, для которого первым криком жизни было венгерское восстание. Боль, шок, горе, стыд за собственное бессилие — не знаю, как назвать этот комплекс чувств, которые тогда мы испытали и с которых началась наша сознательная жизнь. Ничего подобного мы уже больше не испытывали, даже в августе 1968-го», — писал Бродский в 1972 году.

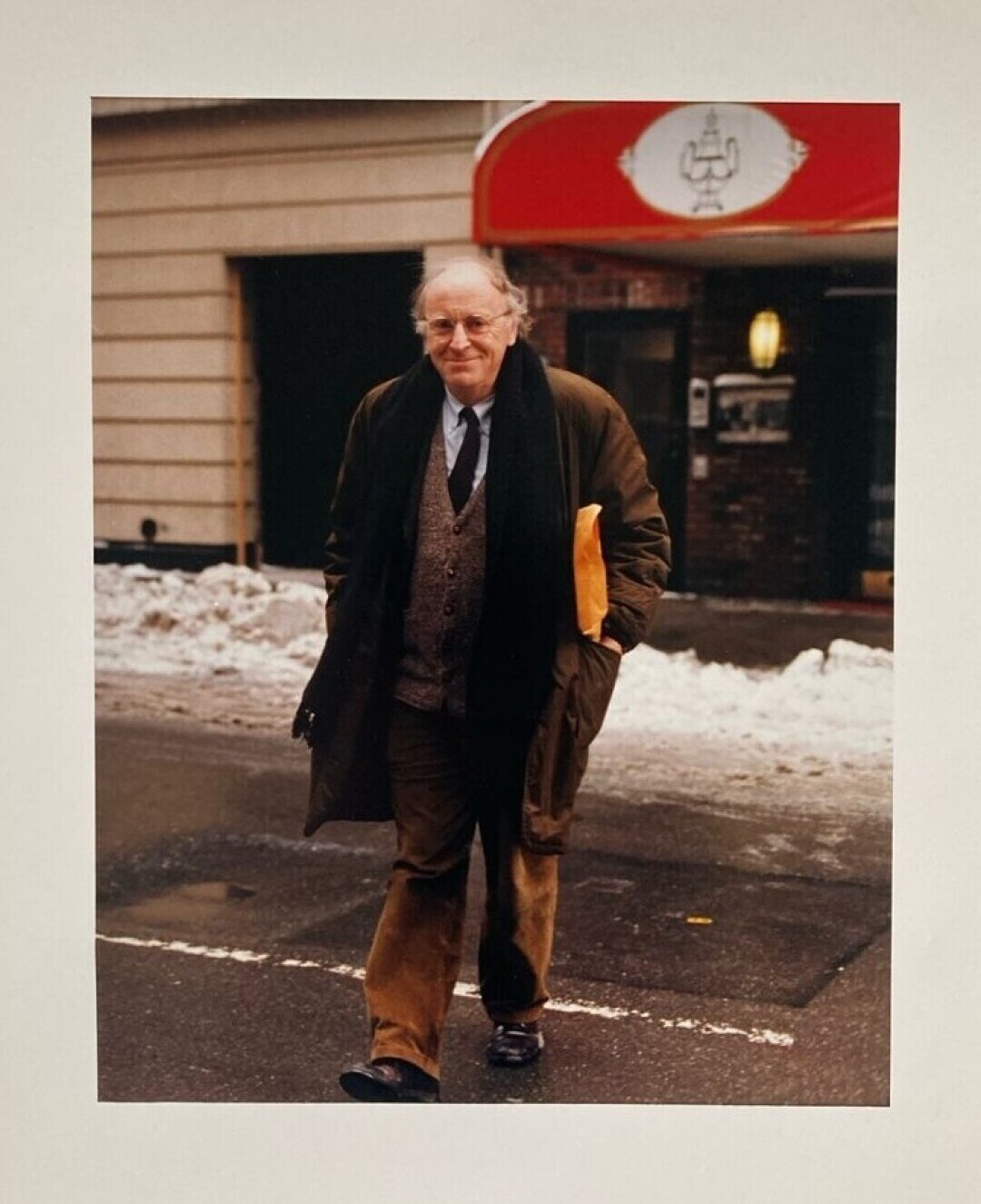

Другой причиной занятой Бродским по отношению к советской литературе непримиримой позиции стало обретение им альтернативных источников писательской легитимации. Летом 1961 года Бродский познакомился с Анной Ахматовой. <...> Как замечает Р. Д. Тименчик (литературовед. — Прим. ред.), блокноты Ахматовой, откуда она читала вслух и давала в копиях стихотворения молодого поэта своим литературным знакомым, «послужили в известном смысле каналами распространения текстов Бродского». Помимо этого она становится своего рода проводником поэзии Бродского в «большую печать»: впервые поэтическая строка Бродского в сопровождении «говорящих» посвященным инициалов «И.Б.» опубликована в качестве эпиграфа к стихотворению «Последняя роза» в январском номере «Нового мира» за 1963 год, где подборка Ахматовой соседствует со ставшими литературной сенсацией рассказами Александра Солженицына «Матренин двор» и «Случай на станции Кречетовка». Ситуация, беспрецедентная в истории русской литературы: первое обозначение в печати молодого автора происходит в статусном обрамлении текстов живого классика. Современниками этот жест был прочитан как наименование Ахматовой своего «избранника»— поэтического преемника. Именно Ахматова становится той авторитетной литературной инстанцией, которая инициирует использование применительно к Бродскому номинаций «первого поэта» и «гения».

<...> Влиянием поведенческого языка Ахматовой определяются, на наш взгляд, сложившиеся у Бродского как раз в годы общения с ней ключевые нравственно-эстетические принципы — отказ «чувствовать себя жертвой», отказ от «драматизации» угнетающих внешних обстоятельств и признание «независимости» высшей ценностью. В 1990 году Бродский подытожит: «Ей я обязан девяноста процентами взглядов на жизнь». Как мы увидим далее, это не было преувеличением.

18+

Комментарии (0)